Das Kind musste einen Namen haben, und die PR-Leute der Europäischen Kommission haben es „Omnibus“-Initiative genannt. Omnibus bedeutet „für alle“ und soll vermutlich etwas Positives signalisieren. Es geht um eine neue Verordnung der Europäischen Union zur Vereinfachung von Berichtspflichten im Kontext von ESG (Environment, Social, Governance).

1. Wohlstandsinitiative

Die im November 2024 angestoßene Initiative soll Regelungen aus der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), der Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), der Entwaldungsverordnung (EUDR), der Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) und der EU-Taxonomie-Verordnung reduzieren. Die Ankündigung ist Teil der Budapester Erklärung zum „Neuen Deal für die europäische Wettbewerbsfähigkeit“. Es handelt sich um einen Zwölf-Punkte-Plan. Die EU möchte den wirtschaftlichen Wohlstand, die Sicherheit und die Widerstandsfähigkeit Europas in den kommenden Jahren stärken.

Teil des Plans: Im ersten Halbjahr 2025 sollen „konkrete Vorschläge zur Reduzierung der Berichtspflichten um mindestens 25 Prozent“ vorliegen. In einem ersten Schritt verschob die EU die Einführung der Entwaldungsverordnung EUDR um ein Jahr, auf den 31. Dezember 2025. Die EUDR soll sicherstellen, dass bestimmte Rohstoffe und Erzeugnisse nur dann in die EU ein- oder ausgeführt oder bereitgestellt werden dürfen, wenn diese nicht mit Entwaldung und Waldschädigung in Verbindung stehen.

Die Verschiebung und Reduzierung von Berichtspflichten verkauft die EU als Wachstumsinitiative. Beides ist aber in Wahrheit ein Eingeständnis einer Überregulierung und eines Regelungschaos.

2. Regelungschaos

Das ist in Deutschland besonders groß. Denn die CSRD-Richtlinie, deren Umfang die EU reduzieren will, hat hierzulande bisher nicht einmal Gesetzeskraft erlangt.

Die CSRD zurrt strenge Regeln fest, wie Unternehmen über ihre Bemühungen zur CO2-Reduktion zu berichten haben. Zusätzlich fordert sie Angaben zu Sozialem und Unternehmensführung. In Deutschland dient das Handelsgesetzbuch (HGB) als gesetzliche Basis, in das die Richtlinie eingepflegt wird. Spätester Stichtag wäre eigentlich der 6. Juli 2024 gewesen. Seit dem 1. Januar 2024 wäre die CSRD rückwirkend anzuwenden. Das bedeutet, dass vom Jahr 2025 an zu erstellende Geschäftsberichte die Richtlinie zwingend hätten berücksichtigen müssen.

Dabei geht es den Vorgaben der Richtlinie nach stufenweise voran. Betroffen sind zunächst alle Unternehmen, die bereits unter die sogenannte Non-Financial Reporting Directive (NFRD) fallen und deshalb eine sogenannte nicht-finanzielle Berichterstattung leisten müssen. In der EU sind das 11.700 große Unternehmen, die sich – vermutlich – alle auf den Richtlinienwechsel vorbereitet haben. Die im Januar 2023 von Seiten der EU verabschiedete CSRD löste die NFRD ab. Inhaltlich gelten für die Umsetzung der CSRD die European Sustainability Reporting Standards (ESRS), die die EU pünktlich zum 1. Januar 2024 eingeführt hatte.

Längst ist klar, dass die CSRD mit dem deutschen Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz und anderen Richtlinien wie der CSDDD, einer Verordnung, die Unternehmen verpflichtet, Umwelt- und soziale Schäden in Lieferketten zu identifizieren und zu mildern, kollidiert, und sie sich in Teilen doppelt.1

Am 17. Dezember 2024 verfasste die Rumpfbundesregierung ein Schreiben an die EU-Kommission mit der Bitte, die CSRD abzuschwächen. Unter anderem sollen nicht-börsennotierte Kapitalgesellschaften, die nach der CSRD von 2026 an für das vorherige Geschäftsjahr offenlegungspflichtig sind, erst von 2028 an berichten müssen. Zudem sollten die Schwellenwerte für diese Unternehmen analog zur CSDDD auf Unternehmen mit 1.000 Mitarbeitern und 450 Millionen Euro Jahresumsatz angehoben und die Anzahl an berichtspflichtigen Datenpunkten reduziert werden.

Diese wohlgemeinten Vorschläge dürften, wenn auch sinnvoll, eher zu noch mehr Unsicherheit beitragen. Alle Unternehmen in der EU, die entweder verpflichtend oder freiwillig die CSRD erfüllen möchten, stehen in diesem Januar ohnehin vor noch unbekannten Änderungen, die die „Omnibus“-Initiative mit sich bringen soll. In Deutschland kommt hinzu, dass die CSRD zwar noch nicht gilt, von internen und externen Stakeholdern wie Gläubigern oder von Shareholdern die dort geforderten Informationen aber möglicherweise gewünscht sind oder aufgrund eines anderen Regulierungsrahmen benötigt werden. Bei der Vernachlässigung von ESG-Kriterien drohen Unternehmen beispielweise höhere Kreditzinsen.

Doch selbst wenn deutsche Unternehmen freiwillig, ohne gesetzliche Basis, die CSRD anwenden, kommen sie nicht umhin, die alte nicht-finanzielle Berichterstattung nach NFRD fortzuführen. So zumindest die Lesart des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland (IDW), an der sich die Prüferbranche orientiert. Das ist ein Nachteil gegenüber Unternehmen aus Ländern wie Frankreich und Italien, bei denen die CSRD-Richtlinie Gesetzeskraft hat und damit eine einzelne Regelung. Zudem kostet die zusätzliche Berichterstattung Zeit und Geld. Und sie trägt zum sogenannten „Information Overload“ bei. Der Umfang der Berichte überfordert ihr Publikum, deren Wahrnehmung für möglicherweise wichtige Informationen sinkt.

Untätig blieben Wirtschaftsprüfer in Deutschland, die schon den Bleistift gespitzt haben, um die Umsetzung der CSRD gemäß den ESRS Brief und Siegel zu erteilen. Denn die bisherige und laut IDW-Einschätzung weiterhin von Unternehmen zu leistende nicht-finanzielle Berichterstattung (NFRD) unterliegt keiner externen (materiellen) Pflichtprüfung, im Gegensatz zu den ESRS.

Allerdings liegt der Teufel wie immer im Detail. So hat das für Bilanzierungsfragen zuständige Deutsche Rechnungslegungs Standards Commitee (DRSC) in einem Briefing Paper am 18. Dezember 2024 Auswege aufgezeigt, inwieweit Unternehmen die alte, aber in Deutschland eben noch nicht abgeschaffte nicht-finanzielle Erklärung mit den ESRS in ihren Geschäftsberichten verknüpfen können. Dies sei vor allem dann notwendig, wenn Unternehmen Tochtergesellschaften in einem EU-Land, in dem die CSRD fristgerecht eingesetzt wurde, besitzen. Und grundsätzlich verweist das DRSC darauf, dass die betroffenen Unternehmen sich längst auf die CSRD/ESRS vorbereitet hätten und eine Rolle rückwärts kaum mehr möglich sei. „Eine Rückkehr zur bisherigen Form der Berichterstattung (nichtfinanzielle Erklärung)“ sei „oftmals faktisch nicht mehr möglich“, heißt es im Briefing Paper des DRSC. Das IDW wiederum veröffentlichte praktisch auf den letzten Metern, am 20. Dezember, ein 46-seitiges Paper „F & A zur verspäteten Umsetzung der CSRD“.

3. Teuer-Regeln

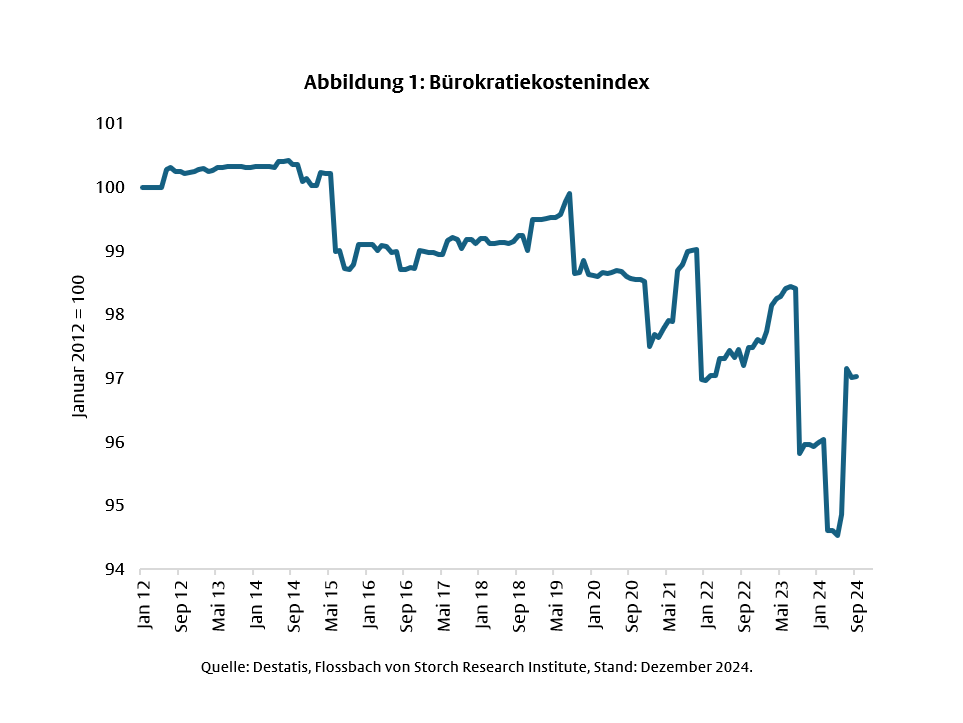

Ob de jure oder de facto: Die Einführung der CSRD ist grundsätzlich teuer. Das illustriert der vom Statistischen Bundesamt (Destastis) erhobene Bürokratiekostenindex2 (BKI). Im Juli, zum Stichmonat für die Verabschiedung der CSRD, stieg der BKI im Vergleich zum Vormonat um 2,4 Prozent – und damit so stark wie noch nie (Abbildung 1).

Der Anstieg entspricht fast exakt den jährlichen Kosten über 1,58 Milliarden Euro, die der Bund bei vollständiger Einführung der bisherigen CSRD erwartet und die das Statistische Bundesamt entsprechend berücksichtigt hat. Destatis selbst führt den Anstieg des BKI auf die CSRD zurück.

Die jährlichen Bürokratiekosten der Wirtschaft beliefen sich laut Bundestag 2024 auf rund 67 Milliarden Euro (Stand 31. März). Wegen der Bürokratie entgingen Deutschland bis zu 146 Milliarden Euro pro Jahr an Wirtschaftsleistung. Das schätzt eine aktuelle Studie des ifo Instituts im Auftrag der IHK für München und Oberbayern.

Kosten entstehen im Finanz- und Unternehmenssektor auch für Ratings. Trotz des Tohuwabohus rund um die ESG-Berichterstattung und den damit nun verbundenen unbekannten Änderungen im Rahmen der Omnibus-Initiative hat der Rat der EU am 19. November 2024 eine Verordnung über ESG-Rating-Tätigkeiten angenommen. Die neuen Vorschriften zielen darauf ab, Rating-Tätigkeiten in der EU kohärenter, transparenter und vergleichbarer zu gestalten, um „das Vertrauen der Anleger in nachhaltige Finanzprodukte zu stärken“. Doch die Frage, ob Unternehmen in der Masse überhaupt in der Lage sein werden, konsistente und relevante Daten für transparente und vergleichbare ESG-Ratings zur Verfügung zu stellen, stellt sich mit der Verschiebung, Verwässerung und der unterschiedlichen Tempi für die Einführung von Regeln mehr denn je.

4. Rechtsunsicherheit

Zwar ist die CSRD in Deutschland nicht wie von der EU gefordert eingeführt – was nun ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland nach sich zieht. Ob sich der Bund der CSRD noch ganz entziehen könnte, ist aber fraglich. Denn die Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips innerhalb der EU kann im Nachhinein (nach Annahme des Gesetzgebungsaktes) nur im Wege einer Klage vor dem Gerichtshof der Europäischen Union überprüft werden. Die Subsidiarität besagt, dass die EU nur Regelungen in solchen Bereichen treffen darf, die nicht besser auf regionaler oder EU-mitgliedstaatlicher Ebene geregelt werden können.

So dürfte es zunächst lediglich bei dem Eingeständnis der EU und der Erkenntnis der Rumpfbundesregierung bleiben, in Sachen ESG längst überreguliert zu haben. Die komplexen Regelwerke dürften im Grundsatz aber bestehen bleiben.

Nun doktert Brüssel also an Regelungen herum, die gerade ein paar Tage im neuen Jahr 2025 gelten. Allerdings nicht überall – auch in Polen oder Spanien etwa haben die CSRD noch keine Gesetzeskraft. Andere Regeln im Zusammenhang mit den Themen Klima und Umwelt sind entweder verschoben, oder sollen im laufenden Prozess ebenfalls reduziert werden. Der Schaden ist groß. Es herrscht Rechtsunsicherheit. Personal-Kapazitäten, die für die Verarbeitung der Regeln aufgebaut wurden, könnten nicht mehr passgenau sein. Zudem dürfte der ewige Traum der EU, europäische Regeln als Blaupause für einen Weltstandard zu kreieren, spätestens angesichts des aktuellen Chaos wieder einmal ausgeträumt sein.

In Frankfurt treibt das International Sustainability Standards Board (ISSB) derweil unverdrossen die IFRS Sustainability Disclosure Standards (IFRS SDS) voran. Diese für Unternehmen ebenfalls verpflichtenden Bilanzregeln sind angeblich eng mit den ESRS abgestimmt, die ja nun entweder noch nicht gelten, höchstwahrscheinlich aber abgespeckt werden. Auch bei den IFRS SDS redet die EU über ihr Gremium EFRAG3 gehörig mit. So gibt es eine gemeinsame Stellungnahme zur „Klimabilanzierung“. Die EFRAG wiederum hat inzwischen bereits 162 Erläuterungen zu den ESRS verfasst, die Hilfestellungen für vermutlich längst überforderte Unternehmen und Prüfer geben sollen.

Und für kleine und mittlere, nicht kapitalmarktorientierte Unternehmen gibt es seit Mitte Dezember 2024 einen freiwilligen Standard zur Nachhaltigkeitsberichterstattung (VSME). Wobei freiwillig meint, dass der Standard (im Gegensatz zur CSRD) nicht über eine EU-Verordnung in nationales Recht überführt wird. Ganz unfreiwillig muss aber auch der Mittelstand wohl oder übel liefern, wenn etwa Banken im Rahmen der EU-Taxonomie für die Kreditvergabe Nachhaltigkeitsinformationen einfordern (Green Asset Ratio).

Wem also irgendwas nicht ganz klar sein sollte im Zusammenhang mit ESG, CSRD, CSDDD, EUDR, ESRS, IFRS SDS, SFDR, VSME oder der gesamten EU-Taxonomie, der sollte sich trösten: Damit befindet man sich ziemlich sicher in der Mehrheit. Wohl auch deshalb will nun das DSRC am 8. Januar 2025 bei einer öffentlichen, virtuellen Veranstaltung über Wege durch den ESG-Dschungel informieren.

Die Zeit drängt, denn Berichtspflichten unterliegen ja bekanntermaßen strengen Fristen. Dass es im Ergebnis eine nicht vergleichbare Kraut- und Rüben-Berichterstattung mit fragwürdigen Testaten geben wird, ist wohl das Einzige, was sicher ist.

1 Die CSDDD muss bis spätestens 25. Juli 2026 in deutsches Recht umgesetzt werden. Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) sollte eigentlich noch in der aktuellen Legislaturperiode an die Vorschriften der CSDDD angepasst werden. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) prüft nach jüngstem Stand der Dinge das Vorliegen und die Veröffentlichung von LkSG-Berichten nun erst zum 1. Januar 2026.

2 Der BKI zielt auf den Aufwand bei der Erledigung des klassischen "Papierkram" ab. Dazu gehört das Stellen von Anträgen, Durchführen von Meldungen, Kennzeichnungen, Meldungen zu Statistiken oder die Erbringung von Nachweisen. Bringt die Bundesregierung rechtliche Regelungen auf den Weg, die die Unternehmen zukünftig von Bürokratiekosten entlasten, so sinkt der BKI. Beschließt sie Regelungen, die neue bürokratische Belastungen für Unternehmen schaffen, führt dies zu steigenden BKI-Werten.

3 EFRAG stand ursprünglich für European Financial Reporting Advisory Group. Heute benennt sich das Gremium selbst nur noch in der Abkürzungsform.

Glossar

Verschiedene Fachbegriffe aus der Welt der Finanzen finden Sie in unserem Glossar erklärt.

RECHTLICHER HINWEIS

Diese Veröffentlichung dient unter anderem als Werbemitteilung.

Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen und zum Ausdruck gebrachten Meinungen geben die Einschätzungen von Flossbach von Storch zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Angaben zu in die Zukunft gerichteten Aussagen spiegeln die Zukunftserwartung von Flossbach von Storch wider, können aber erheblich von den tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnissen abweichen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann keine Gewähr übernommen werden. Der Wert jedes Investments kann sinken oder steigen und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Geldbetrag zurück.

Mit dieser Veröffentlichung wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln unterbreitet. Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Sie ersetzen unter anderem keine individuelle Anlageberatung.

Diese Veröffentlichung unterliegt urheber-, marken- und gewerblichen Schutzrechten. Eine Vervielfältigung, Verbreitung, Bereithaltung zum Abruf oder Online-Zugänglichmachung (Übernahme in andere Webseite) der Veröffentlichung ganz oder teilweise, in veränderter oder unveränderter Form ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung von Flossbach von Storch zulässig.

Angaben zu historischen Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.

© 2025 Flossbach von Storch. Alle Rechte vorbehalten.